李志军正在指导刘雅瑜、刘雅珊姐妹俩学习抄纸。几乎每个月,都有学生来此手工纸坊体验古老工艺的魅力。

邵阳新闻在线讯(记者 李逢源)“我们不崇拜蔡伦,我们的祖先是李佑。”54岁的李志军,说这话时铿锵有力,满是自豪。他是隆回滩头人,这里祖祖辈辈流传着手工造纸的技艺。他们的祖师爷李佑,是隋唐年间人,传说经仙人点化,做出来的纸张光滑细腻,完胜“蔡侯纸”。他们的造纸技艺,在明代《天工开物》中有记载。

直至上世纪八十年代,滩头手工古纸依然盛极一时。九十年代以后,手工古纸逐渐衰落。目前,李志军的手工古纸,成为了隆回香粉纸和年画纸的唯一原料纸。今年5月,李志军正式成为手工抄纸省级非遗传承人。为了让这项传统技艺永葆青春,近年来,李志军和他的团队,在手工古纸基础上,进行了不断尝试和创新,目前已生产出“透明纸”、玫瑰花香纸、明信片纸等新品种。

传承·穿越千年而来

李志军的手工古纸作坊,坐落于一片茂林修竹之间。漫山遍野的楠竹和山樟叶(滑叶),便是手工古纸的原料。按传统制纸工序,通常于小满前后,将尚未发叶的嫩楠竹从山中砍伐回来,断成六尺左右的竹筒,刮去青皮,劈成二指宽一片的“白料”。随后再将白料放入料凼,撒上生石灰,浸泡一两个月,起漂白作用。浸泡完毕,还需将它们清洗干净,再次放入池凼,让其继续发酵。随后,再是抄纸、启纸、晒纸等一系列程序,才能制成最终的纸张。

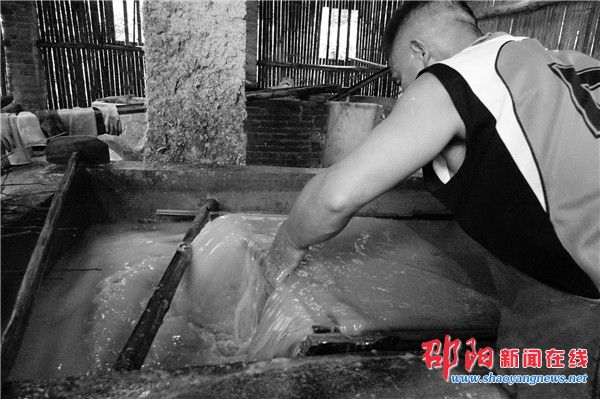

“手工抄纸一共需要近二十道程序,但简单地说,就是备料、抄纸和晒纸三个阶段,至少需要三个人。”李志军介绍道。造纸工坊外,70多岁的李柏生老人正佝偻着身子,不断将成捆的白料抱起来,放入一旁的池凼中,等待其发酵。造纸工坊内,年过花甲的刘师傅也正手持着一米多长的簾架,一遍遍地在浸泡了楠竹和滑叶的池中来回平移。抄纸讲求力度均匀,方能保证纸张厚度一致。抄好的纸放在一旁,用工具压平,这时的纸张还是湿漉漉的,需要静置后烘干。熟练的抄纸师傅,每天可以抄1300张左右。

在手工纸坊的师傅中,46岁的祝碧明,算是比较年轻的一位了。他负责的工序是晒纸。在晒纸房中,弥漫着一股烤面包似的清香。案头上摆放的一叠纸张,此时已经变得干燥顺滑。祝碧明先用小镊子在纸的边缘,将其一张张夹起,再分别将它们贴在火焙上烘干。火焙呈三角体,底下烧着煤炭,每侧可以贴十余张纸。三五分钟后,纸张便晒好了。祝师傅从事晒纸行业,已经三十多年了。据他回忆,以前晒纸的很多,但越来越多的人出去打工了,他为了照顾父母,才一直留在家中。

“先有手工古纸,再有香粉纸,再有年画纸,这是历史顺序。”过去,李志军常常亲自抄纸。但近一年来,他主要负责手工纸坊的管理与推广。与香粉纸、滩头年画相比,他们的原料纸却显得有些默默无闻,这让李志军有些忧虑。“手工造纸工价低,效率低,如果不引起重视,恐怕要失传了。”去年,李志军的儿子,曾一度回家学习抄纸,但因为赚钱太少,如今又回广东工作去了。

创新·透明纸入故宫

50岁的王双进,是隆回雨溪镇的一名中学语文老师。自从四年前与李志军结识,他便对这项传统工艺表现出了深深的着迷。几乎每个月,他都会带学生来此体验,感受手工抄纸的魅力。8月25日,是13岁的姐妹俩——刘雅瑜和刘雅珊,第四次来到这里了。她们一边小声背诵着制作工序,一边亲自体验抄纸和晒纸的乐趣,像小鹿一样欢快。

除却感受学习,王老师还会带领学生们参与对手工古纸的创新。2012年,他指导儿子王嘉之发明的“手工抄纸高簾把头”,获得了第六届全国中小学劳技教育创新作品邀请赛铜奖。这项设计,就是在传统抄纸工具簾架的基础上,两侧分别加了一个把手。在此前的抄纸过程中,抄纸师傅的双手必须接触到水,而高簾把头的设计,则无需双手触水,使得抄纸师傅免去了湿寒之苦。对这项设计,李志军也是赞许有加,并予以采用。他与王老师等人,也形成了一个团队,共同推进手工古纸的创新。

在所有创新中,最令李志军和王双进引以自豪的,是“透明纸”的发明。它缘于国家知识产权出版社的邀约,如今已在故宫展出。“他们需要3000张,送了1800张过去,还需要赶制1000多张。”李志军兴奋地说。“透明纸”,即在古纸基础上,加入某种食用油或非食用油,造出的纸晶莹剔透,光滑透明,且不溶于水。“加食用油的,可以包装高档茶叶,加入非食用油的,可以包装古文物。这种纸质量相当好,不起虫、不回潮、不褪色。”王双进介绍道。

“无论别人有什么要求,我都可以把纸做出来。”李志军自信地说。此前,他接受了中央美院学生程三娃的提议,在纸页中加入玫瑰花瓣,做出了一种“玫瑰花香纸”。为了降低成本,王双进提议,可以采用野生玫瑰或桃花,并作为年轻男女的定情物推广。此外,他们还设计了明信片纸,比原来的纸张更厚。目前,这些新鲜设计尚未推向市场。“还要进一步改进工艺。”李志军说。

“现在70%的古纸都是卖给本地香粉纸作坊,几毛钱一张,另外的则是卖到外面,主要作书画用纸,稍贵的是一块钱一张。”李志军表示,要想提升古纸的价值,就需要对其不断创新,不断完善技术。待到“十一”时,李志军还想让回家的儿子,为手工纸坊创办个网站,进一步推广这项传承千年的手工艺。

李柏生正拿着成捆的“白料”放入池凼,等待发酵。

李志军正在抄纸。

晶莹剔透的“透明纸”。