作品:《古祠之殇》

邵阳新闻在线讯(记者 周芝)面对古建筑,摄影爱好者都有着丝丝阵痛。镜头里,古建筑是一位深得喜爱的“模特”,镜头外,却是一位快步入尘土的“老人”。既然留不住它,不如让它活在镜头里。刘奕就是这样一位钟情于古建筑的摄影爱好者。

刘奕在邵阳市一人民医院从事宣传工作,是一位“骨灰级”的摄影爱好者,有着多重身份:中国摄影家协会会员,湖南省摄影家协会会员,邵阳市摄影家协会副主席,邵阳市摄影家协会医卫分会主席。这些年来,刘奕跑了很多地方,拍下了许许多多的古建筑,完整的亦或不完整的,都会留在他的镜头里。

古建筑之殇,邵阳的痛

刘奕萌生起摄影的念头,源自于一座古建筑。2003年,刘奕和一些摄影爱好者到邵阳市板桥乡朱家祠堂玩耍,他第一次发现古建筑之美,当时觉得很震撼。

“记得第一次去拍摄时是2003年,当时整个建筑保留得还算完整,来这里参观的人还很多。”刘奕回忆道。一年一年时间过去,祠堂也一年不如一年,但刘奕每年都会去几次朱家祠堂,拍摄一些镜头。“每次去拍摄时,我的心情一次比一次沉重。”因为他担心自己拍摄的速度,赶不上祠堂衰亡的命运。

如今的朱家祠堂大院内杂草丛生,部分房屋成了断壁残垣,旁边的工厂不时还冒着浓烟。“看着这座破落的古建筑,我想用镜头留住它。”刘奕说。

刘奕的作品《古祠之殇》,在2012至2013年度的尼康摄影大赛中荣获尼克尔奖和B组第二名。尼康摄影大赛(NPC),由尼康公司于1969年首次推出,致力于拓展摄影文化,是世界著名的国际摄影大赛之一,

邵阳是一座文化历史名城,古老的宝庆城墙、洞口宗祠古建筑群、始建于清道光三年的荫家堂、武冈的浪石古民居等都留在了刘奕的镜头下。《古祠之殇》就是邵阳古建筑的一个缩影,纪录着邵阳的古建筑在现代化进程中江河日下的伤痛。

古建筑之殇,中国的痛

这些年来,刘奕跑了国内很多地方,云南、贵州、广西、西藏等,这些地方的古建筑都尽收与刘奕的镜头下。

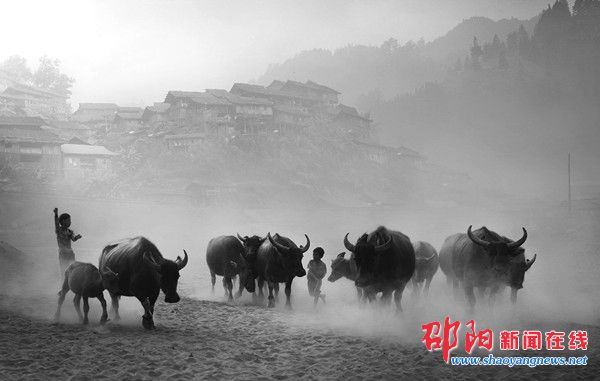

2012年,刘奕创作的《放牧古村》获中国古建筑摄影大展“铜奖”。《放牧古村》这副作品摄于贵州黔东南卡寨。卡寨,属榕江县朗洞镇所辖,距县城约150公里,坐落在地势险要的半山腰上,山后草木茂盛,古树参天,远远望去,寨上一座座高耸入云的楼房锁在烟雾中时隐时现,俨然一座座哨所,充满了神秘的色彩。儿童放牧的欢腾场景,为神秘的古寨增添了生活的气息。卡寨的苗族祖先是从何时何地迁徙到这里的,卡寨人已不得而知。刘奕担心以后的卡寨也会渐渐被遗忘,所以他把它留在镜头里。

“古建筑是我们祖先留下的珍贵文化遗产,它的珍贵之处在于不可再生,我们有义务有责任将它完好地传递给后人。邵阳乃至全国很多古村落大多历时数百年,古建筑大多岌岌可危,保护它们刻不容缓。”刘奕说。他印象比较深刻的是广西恭城以文庙、武庙、周王庙及湖南会馆为代表的“明清古建筑群”,保存得比较完整。文武两庙比邻而建,周王庙蜜蜂楼的精密巧构,湖南会馆院落式布局,有门楼、戏台、前殿、后殿,左、右厢房和东侧义所巷道等组成。门楼二层,重檐歇山顶,脊饰宝瓶、鳌鱼,两端龙吻。戏台为木石结构,六柱抬梁式构架,歇山顶,屋脊、山墙泥塑二龙戏珠、丹凤朝阳等,藻井天花、望板彩绘,浮雕人物故事画像,门窗木雕精致,是一座装饰艺术价值较高的建筑,保护得如此完整的古建筑群不可多见。

“近三十年来,因经济生活的改善,大多数屋主都在古建筑旁边盖起现代砖瓦楼房,古村落成了堆柴、圈牛、养猪之厩,十分可惜。由于财力、人力匮乏,以及保护意识淡漠,许多地方对古村落的延存,放任自流,甚至一些古建筑任由当地村民自行拆毁,用作建房材料,一些古色古香的瓦当、古砖,被倒卖赚线。有一些地方对一些明确列入保护或内保级别的建筑,挪作他用,如用作仓库、柴房、牛厩、托儿所等。一些有价值的古建筑,早已被文物蛀虫盯上了,片瓦、土砖、镌花窗檩,大批大批地被变卖或偷窃。”刘奕感叹。古建筑之殇,镜头下的伤,中国的痛。

古建筑之殇,世界的痛

古建筑文物是历史的标志,承载着一个城市的历史信息,起着标识城市历史,诠释城市发展进程的作用。一个城市如果没有历史文化的沉淀,就没有灵魂。城市的现代化必须要以破坏历史建筑为代价吗?刘奕用镜头在申诉。

刘奕在参加“尼康国际摄影大赛”展现出《古祠之殇》的创作意图时,来自世界各地的评委纷纷表示感同身受。“他们说,现代社会的发展是不可逆转的,这种发展间古建筑的消失是一个困扰全世界的问题,不只是中国的问题。”刘奕说。一个城市的发展过程,古建筑是最好的见证,城市的历史及其特征亦由此而生。世界上各个历史时期的文化古迹都反映了它们过去灿烂的物质文明和高度的精神文明,它们代表了各个不同时期的建筑文化艺术,而建筑文化艺术又反映了各个不同历史时期的特征和风貌。有的古建筑敌不过时间的冲刷,人们也在试图挽救这些古建筑,但翻新后的古建筑,已经开始失去了自己原有的味道。现代化的进程,会人为损坏一些古建筑,自然界的新陈代谢也令古建筑无法永生。如何留住这些古建筑?保护古建筑,修复古建筑,这是一个全世界要探讨的问题。而对摄影爱好者来说,它永远活在镜头里。

2010年雪花古建筑大赛中,刘奕的作品《古桥牧歌》摘得二等奖。《古桥牧歌》这幅作品整个画面逆光表现了南方山村安详、宁静的场景;古石桥枝缠藤绕,古朴无华,水牛母子漫步之间似乎听得见女孩悠扬的牧歌,背影中朝阳穿过山间轻雾,如幔如纱,令人陶醉。刘奕想表达的是古石桥与自然和谐共处的哲学理念,他希望在现实生活中的古建筑处处都是这种哲学理念的写照。

刘奕创作的《放牧古村》

刘奕创作的《古桥牧歌》,获得2010年雪花古建筑大赛二等奖。