2010年起,邵阳县已成功举办五届环金江湖自行车赛。选手们在绿意盎然的山间公路上竞速,展现运动激情与赛事活力。

刘健 摄

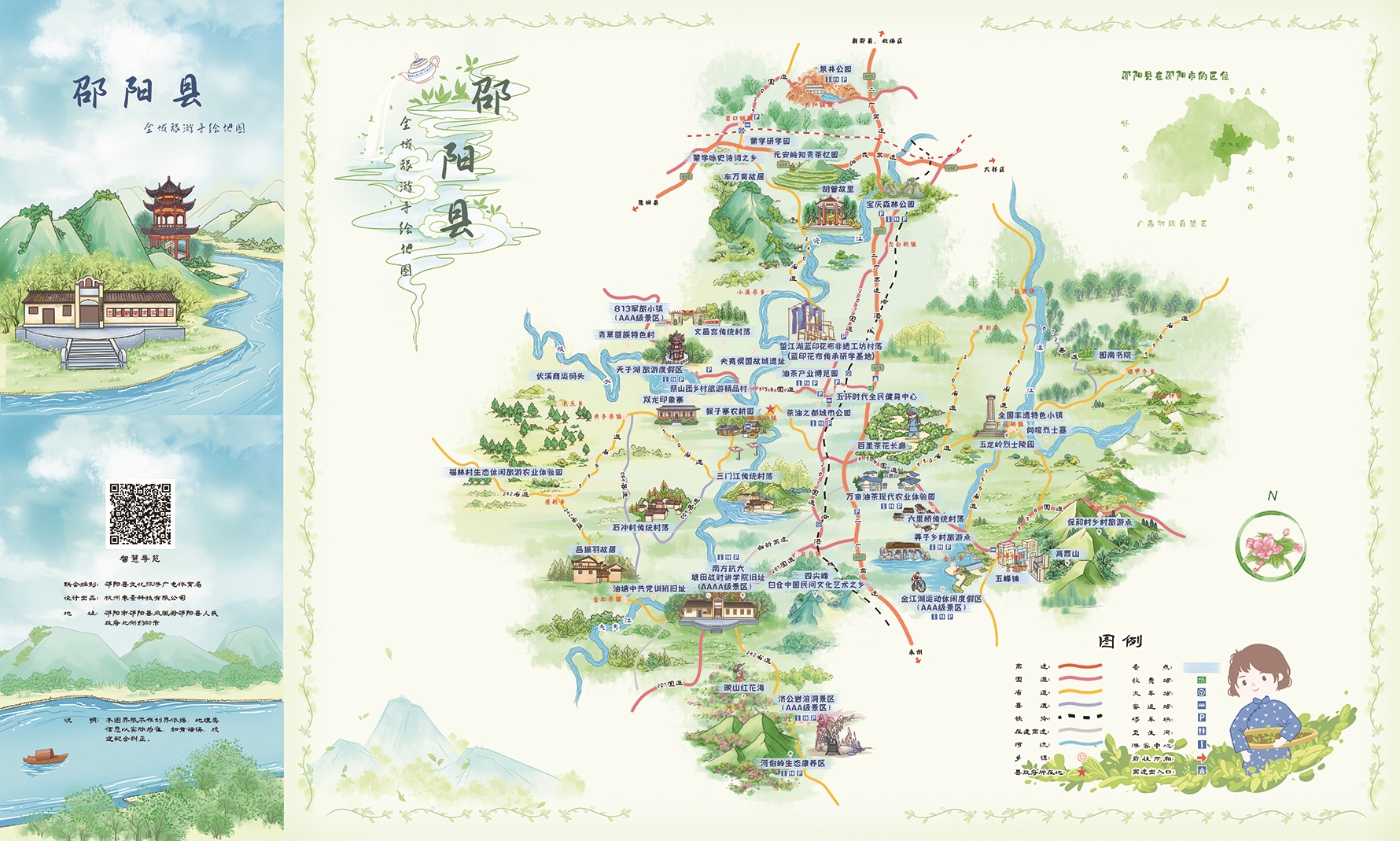

邵阳县全域旅游手绘地图。

(邵阳县文化旅游广电体育局 供图)

天子湖不夜城的篝火晚会。 刘健 摄

2023年3月,邵阳县首届油菜花节在黄亭市镇码头村开幕。图为村民在金色田野上赏花海。

刘健 摄

邵阳县高新区现代化厂房沿道路有序排布。

舟行碧波,青山送绿。

(四)

关键数据

“十四五”期间,邵阳县打造精品文旅品牌,成效显著。游客年接待量从2020年143万人次增至2024年456万人次,增长218.9%;旅游综合收入从17亿元增至40亿元,增长135.3%。累计送戏下乡、演艺惠民400余场,惠及群众10万人次;开展群文活动500余场,惠及22万人次。建成县非遗展览馆1个、自助图书馆2个,为419个村(社区)配送文化设备3000余套。

碧水青山间的文旅交响曲

国庆中秋双节,夕阳为天子湖抹上金晖。桨板运动员划破静谧,湖畔露营欢声阵阵——这片昔日沉寂的水域,因连续举办四届中国桨板超级联赛,已成为中部地区水上运动的“黄金赛场”。

三十公里外,塘田战时讲学院旧址前,“红军少年”触摸斑驳砖墙,聆听“南方抗大”的红色故事。从生态湖泊到红色遗址,从非遗工坊到溶洞奇观,“十四五”以来,邵阳县以山水为卷、文化作笔,绘就文旅体融合的绚丽图景。

景区的“破茧成蝶”

济公岩的蜕变是生动例证。昔日“鸡公岩”借文旅策划焕发新生,将济公传说与喀斯特地貌深度融合,22道洞门串起一堆故事,钟乳石塔林在灯光下化作佛国胜境。国庆期间,游客摩肩接踵。“家乡变化真大,地下竟藏‘神仙洞府’!”游客易六凤笑言。

类似蜕变不断上演:塘田战时讲学院旧址通过创4A打造沉浸式场景,年接待游客突破30万;天子湖湿地凭生态露营和桨板体验,成“微度假”热门地;弄子口景区引入奥特曼巡游、国潮演艺,让亲子家庭流连忘返。

赛事经济的“水花效应”

2023年8月的桨板赛,至今为人乐道。近千选手逐浪天子湖,央视《新闻联播》记录碧波彩板相映盛况。流量超2亿的赛事,不仅助推天子湖跻身省级旅游度假区,更催生中部首个全国水上国民休闲运动中心项目。

环金江湖自行车赛的升级同样精彩——从乡间小道到专业赛道,五届赛事吸引2300余名选手,带动沿线农家乐增收。体育赛事如石击水,漾开产业涟漪:金特体育复合弓借势推广,本地民宿雨后春笋般涌现,五环时代健身中心迎来运动热潮……体育产业的种子,在这片沃土生根发芽。

从田野走出的世界冠军

九公桥镇长冲村的田野间,少年伍鹏首次爬树时,未必想到日后能站上亚运会最高领奖台。这位土生土长的农家子弟,如今已是世界攀岩冠军,其成长轨迹正是邵阳县体教融合的缩影。

“十四五”期间,全县布局7个训练基地、6所业余网点学校,推动武术、游泳进校园。人才辈出:唐凯夺世界综合格斗金牌,银佳林全国跆拳道锦标赛崭露头角。更可喜的是,乡村篮球场办起火爆“村BA”,农忙挥锄的汉子,转身成赛场“三分王”。

夕阳西下,天子湖畔飘来蓝印花布的清香。非遗传承人蒋振西的工坊里,年轻学徒正将桨板图案融入传统印染。不远处,新建游客集散中心塔吊轻转。从“深闺山水”到“网红打卡地”,从“民间技艺”到“国潮IP”,五年时光,邵阳县讲述了融合与蜕变的精彩故事。体育活力、文化底蕴与生态馈赠在此交汇,这座湘南小城正自信满满邀约世界游客,聆听它的文旅交响诗。

(五)

关键数据

邵阳县户籍人口104.03万,人均水资源占有量174.3立方米,仅为全省平均水平的38%、全国平均水平的8.3%。

面对严峻的缺水形势,邵阳县如何破局?答案在于科技创新驱动的水资源循环利用。通过系统化处理,污水“变身”再生水,回用于市政、工业及生态补水;污水处理中产生的污泥也被制成有机肥料。这一高效集约的用水模式,不仅缓解了水困,也为资江流域生态保护提供了有力支撑。

碧波流转润资江

水利万物,治水为先。污水处理厂如同城市的“生态肾脏”,日夜不息地过滤浊流,将生活与工业代谢产物转化为清泉,重新汇入江河命脉。

地处衡邵干旱走廊的邵阳县,水资源分布不均,季节性、工程性缺水问题突出,“望天吃水”曾是无奈的现实。为扭转困局,邵阳县着力构建从污水收集、处理到回收利用的完整链条,探索“变废为宝”的水资源可持续路径。

污水如何再生?再生水流向何方?记者走进邵阳县第二污水处理厂寻找答案。

厂区环境优美,设施运行安静高效,无异味、无杂乱。据运营方邵阳旺中水务有限公司总经理杨文韬介绍,该厂于2023年1月正式投运,占地2.96万平方米,总投资2.15亿元,配套管网26.3公里,处理后的水体最终排入资江。

“我们采用‘预处理+生化处理+沉淀消毒+污泥处理’的组合工艺。”工作人员详解流程:首道关口格栅池拦截树枝、塑料等杂物;沉砂池使泥沙自然沉降;氧化沟内,微生物群落“吞噬”有机污染物;二沉池确保净化充分;末端湿地公园般的生态区,藻类等植物进一步吸附残余杂质。

“厂区主要承接红石工业区、行政中心等片区的生活污水,纳污面积超1100公顷。”杨文韬表示,目前污水处理厂运行稳定。2024年总处理水量421.36万立方米,日均1.15万立方米。经管网完善,目前日均处理量已提升25%,达1.45万立方米。出水COD削减率94.4%,氨氮削减率超98%,总氮、总磷等指标稳定达标,有效防止水体富营养化,守护资江水生态。

这仅是邵阳县改善生态环境、提升城市品质的一个缩影。近年来,全县深入打好蓝天、碧水、净土保卫战:修复历史遗留废弃矿山243亩,建成16个农村生活污水处理项目,13个乡镇污水处理厂尾水达一级B标准,空气质量优良率98.1%,5个国控、省控断面水质全部达标。

当净化后的清流从河沿村渡口跃入资江,它已重获新生。天蓝如洗,山翠似屏,水清见影——今日邵阳县,正以水为墨,书写生态重塑的新篇章。

(六)

关键数据

“十四五”开局,邵阳县依“一城一带一湖一园”构想,聚力打造“三个新高地”,成功创建省级高新技术产业开发区及绿色低碳园区。园区现有企业312家,其中规上工业企业72家。2025年上半年,技工贸总收入69亿元;固定资产投资同比增长222%;实缴税收8524万元;规模工业增加值增速9.8%,居全市第五;工业投资增速186.5%,居全市第二;进出口总额20477万元;外商直接投资101万美元,金额居全市第二。

硬质合金:废料重生的绿色革命

在邵阳县,一场资源再生的产业变革正重塑制造传统。2022年落户的湖南佰科新材料有限公司,以其独特的硬质合金循环模式,成为这场变革的引领者。每月,数十吨来自本地刀具企业的废旧刀头、合金件在此开启新生——经精密技术再造,它们化为粉末或合金棒材,重返车间再现锋芒。

战略资源的绿色觉醒

硬质合金被誉为“工业牙齿”,其核心成分钨、钴战略价值凸显。我国钨储量虽占全球过半,但过度开发使多座矿山濒危;钴资源更稀缺,95%依赖进口,价格波动剧烈。佰科新材料的落地,为资源困局提供破题思路:废旧合金中钨含量高达40%-90%,远超原矿,钴回收率同样可观。

车间内,工人按ISO标准将废旧合金分投处理线。这些来自本地企业的废料,先经X射线荧光光谱仪“体检”,再入自动化破碎系统。技术总监刘剑梅比喻:“我们像给硬质合金做外科手术,精准分离钨、钴、钛、钽、铌等‘器官’。”

技术赋能的循环密码

焙烧车间内,温度曲线决定资源再生成败。废旧合金于千度回转窑中转型,随后进入提纯分离——这是企业自主研发的核心工艺,通过特定化学试剂,将杂质金属“洗”为可溶性盐类去除。最终产出的蓝色氧化钨粉末纯度达99.95%以上,每吨较原矿冶炼节能1.2吨标煤。

“最难在钛钽铌固溶体提取。”工程师指着静电分选机解释。这种航天材料用的稀有金属,以往回收时常被视作杂质。如今凭借梯度离心技术,佰科已将其纯度提至99%。

闭环产业链的县域实践

邵阳县高新区为循环故事搭建了理想舞台。2022年,园区引进中南大学、深圳大学共建博士创新创业基地;粉末冶金国家工程研究中心产学研示范基地落户;区内形成的硬质合金集群,使佰科的再生粉体仅需运送500米,即可抵达赛维克新材料的压制车间。在这里,纳米碳化钨粉与再生钴经喷雾干燥,于1450℃真空烧结炉中重获新生,化为切削利刃。

2024年,该闭环产业链实现年回收硬质合金300吨,相当于节约4万吨原矿开采。近年来,邵阳县以破解“原料在外、市场在外”困局为目标,构建“一区三园”新格局(红石产业开发区、长阳铺新能源产业园、黄塘油茶示范园、五峰铺纺织产业园),形成新材料、新能源、硬质合金等主导产业集群,围绕现状补链延链。2025年1月至8月,园区引进13家企业(含7个亿元项目),合同引资24.95亿元,推动油茶、新材料等产业向“本地化原料+全球化市场”转型。