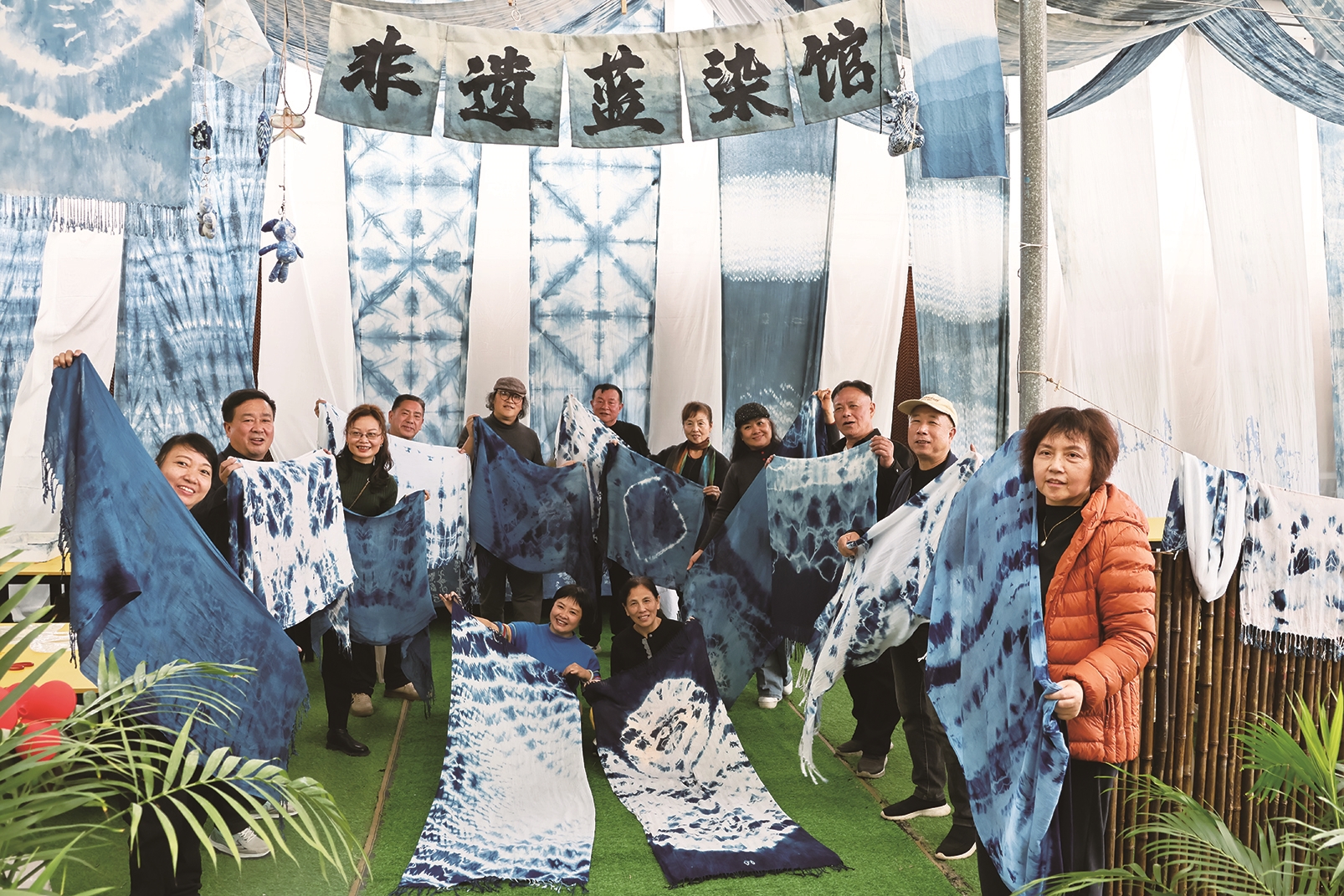

游客展示自己制作的蓝染作品。

▲游客制作文创产品。

11月24日,记者走进双清区莲荷村,连片森林郁郁葱葱,花香与非遗文化气息交织弥漫。这个距市中心仅20分钟车程、素有“城市后花园”与“天然氧吧”美誉的村庄,正凭借非遗赋能的“文化钥匙”,破解“网红流量难留”的发展困局,实现从单一生态观光到文化振兴的精彩跨越。

莲荷村曾因连片花海在网络走红,成为市民热衷打卡的“网红地”。然而,“泼天的流量”并未转化为持久效益。“村里文旅载体单一,主要依赖研学基地,缺乏多元活动支撑,游客体验感不足。”双清区文化馆负责人坦言。服务人员短缺、配套设施不完善等问题,也导致游客大多“拍照即走”,少有深度消费与过夜停留。“游客来了留不住、消费少,人气难成财气。”一位农家乐经营者感慨道。如何将短暂流量转化为长效“留量”,成为莲荷村发展路上的“拦路虎”。

面对困境,双清区文化馆精准施策,以文化资源赋能乡村振兴,通过资金扶持与资源嫁接,推动非遗体验中心在莲荷村落地生根,为村庄注入新动能。“过去文旅项目受众有限,如今引入蓝染等非遗技艺,通过文化引领慢慢打开发展新局面。”该馆负责人表示。

下午时分,莲荷村非遗体验中心内,蓝染技艺师正手把手指导游客进行扎染创作。白布经过捆扎、浸泡、染色,逐渐浮现独特的冰裂纹路。游客们举起作品拍照留念,脸上写满成就感。“光看花海有点单调,亲手做蓝染却格外有意义。”不少游客由衷赞叹。

为保障非遗项目长效运营,双清区文化馆创新搭建“莲荷文旅融合智库群”,实时同步建设进展,促进各板块高效融合。湖南省非物质文化遗产传承保护促进会邵阳办事处副秘书长杨阳牵头前期布置、课程设计与传承人对接,各非遗教师的专业团队则为项目提供持续智力支持。此外,“莲荷非遗文创实践营”联合非遗传承人与美术教师,共同研发特色文创产品,推动传统技艺在创新中焕发活力。

目前,非遗体验中心前期布置已初步完成,书法、绘画、手作、文创咖啡馆等多元业态正逐步完善,极大丰富了游客体验内容。更宏大的蓝图也在铺展——体验中心正与村内生态农庄洽谈,计划承包闲置土地打造水果采摘园,形成“非遗体验+生态采摘”的业态互补模式。“我们目标是打造森林氧吧式文旅综合体,”项目负责人表示,“这种融合既能盘活闲置资源,又可实现优势互补,提升整体吸引力。”

莲荷村的非遗实践并非孤例。今年4月,双清区文化馆打造“清水静境·双馨赋能”公共文化助力乡村振兴基地,围绕“传统文化传承、群众参与互动、艺产融合发展”核心,常态化开展宝庆油布伞、瓠艺、烙画等公益课程,举办古琴雅集、书画笔会,并推出电商直播、钩编技能等培训。莲荷村,正是这一创新模式的先行试点与生动缩影。

如今,莲荷村以“非遗+生态”融合发展,将文化传承与自然优势有机结合,为游客构建起“触摸传统技艺、享受生态之美”的休闲空间。曾经的“网红花海”,在非遗文化的引领下,正绽放出乡村振兴的持久光彩。

“以非遗体验中心打开局面只是第一步,最终目标是带动整村共同富裕。”双清区文化馆相关负责人表示,未来将持续策划更多贴近群众、彰显乡村特色的文化活动,让公共文化资源共享的红利持续释放。